부산 1632억 들여 3096㎞ 정화

관벽 녹·때·침전물 등 제거 목적

플러싱 등 기존 공법 효과 논란

탁도·잔류염소 큰 차이 없다 지적

법 규정 강화 실효성 제고 목소리

2019년 ‘인천 붉은 수돗물 사건’으로 10년에 한 차례 상수도 관 세척이 의무화되면서 부산에서도 상수도 관 세척이 순차적으로 진행 중이다. 하지만 세척 업계와 부산시 상수도본부의 배수관 세척 결과를 종합하면, 관 세척을 하지 않아도 법에서 정하는 세척 후 기준을 맞출 수 있어 법 규정을 강화할 필요성이 제기된다.

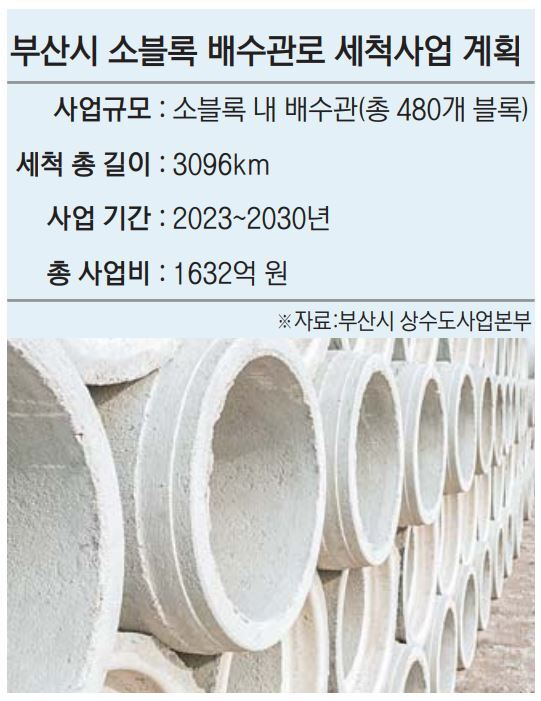

10일 부산시 상수도본부에 따르면 시 상수도본부는 2023~2030년 480개 소블록 내 배수관(총 길이 3096km)에 대해 1632억 원의 예산을 들여 세척하는 사업을 진행하고 있다.

환경부 고시 ‘상수도관망시설 유지관리업무 세부기준’에 따라서 2021년 2월부터 전국 상수도관망시설 세척이 의무화됐기 때문이다. 이 기준에는 ‘송수 및 배수관로에 대해 최초 매설 후 매 10년 이내 1회 이상 시행해야 한다’고 규정돼 있다. 또 ‘관 세척은 세척 구간을 통수할 때 탁도(0.5NTU 이하)와 잔류염소(0.1mg/L 이상 4.0mg/L 이하) 기준을 만족하면 종료한다’고 규정하고 있다.

부산 관 세척 전문업체 A사 대표는 “관 세척을 하지 않아도 침전물이나 슬라임이 가라앉기를 기다렸다가 검사를 하면 탁도나 잔류염소 기준을 만족시키는 것은 솔직히 어렵지 않다”며 “좀 더 세밀한 기준이 필요하다”고 지적했다.

상수도관망시설 세척이 의무가 된 이유는 2019년 5월 인천 서구에서 붉은 수돗물이 쏟아지면서다. 당시 8500여 가구가 피해를 봤다. 환경부 조사에서는 무리한 수계 전환으로 반대 방향으로 물이 흘러 수압이 높아졌고, 관벽에 있던 녹과 때, 침전물이 섞여 붉은 수돗물이 흘러나온 것으로 파악됐다. 이때 기준이 생겼다.

세척 방법을 두고도 갑론을박이 계속된다. 부산시의회 박종율 의원은 “많은 세금을 들여 세척을 하는 만큼 세척 효과가 떨어지는 플러싱이나 맥동류 등의 공법보다는 피깅, 기계 세척 등 세척 효과가 가장 높은 공법을 도입할 필요가 있다”고 강조했다.

하지만 시 상수도본부 관계자는 “관 내부에 세척 로봇을 삽입하는 기계 세척의 경우 200m마다 인프라 시설을 설치해야 해 예산이 더 많이 들고 단수 횟수도 늘어 시민 불편이 크다는 판단을 내렸다”며 “실제 시범사업 때 관 내부에 기계 장치가 걸리는 사고도 있었고, 강한 내부 마찰로 관이 손상되며 지난해 3월 남구 용당동 일부 가구에서 1주일간 쇳조각이 나온다는 민원도 있었다”고 설명했다.

관 세척 방법은 유속을 이용하는 ‘플러싱’, 관에 물이 있는 상태에서 압축 공기를 주입해 관내 난류를 발생시켜 세척하는 ‘맥동류’, 물이 없는 빈 관로에 압축공기 등 기체를 고속 고압으로 주입해 기체 흐름으로 세척하는 ‘공기 주입’, 스펀지나 우레탄으로 만든 피그를 삽입해 관을 닦아내는 ‘피깅’, ‘기계 세척’으로 크게 나뉜다.

지난해 11월 연제구 연산동에서 맥동류 방식으로 세척한 결과 육안으로 봤을 때 세척 전보다 세척 후 슬라임이 더 부각되는 등 이 세척 방식이 적절한가 하는 논란이 일었다. 법 기준에는 만족하지만 실제로 관을 쓸어보면 슬라임이 묻어 나오는 등 기준이 허술하다는 지적이다.

각 가정으로 이어지는 배수관 세척뿐만 아니라 정수장에서 배수지로 이어지는 구경이 큰 송수관 세척도 의무사항이다. 하지만 지난해 말 송수관 세척 계획을 세우기 위한 용역 예산은 세척 방식 논란으로 시의회 문턱을 넘지 못했다. 시 상수도본부 관계자는 “세척 방식 논란이 이어지고 있는데 법에서 지금보다 실질적인 기준을 제시해야 현장에서 혼선이 없다”며 “송수관 세척을 위한 용역을 한시라도 빨리 완료할 필요가 있다”고 덧붙였다.

'물산업 관련뉴스' 카테고리의 다른 글

| [뉴시스] 전국 물 부족 지역 10곳, 지하수저류댐 설치 확대한다 (0) | 2024.01.17 |

|---|---|

| [폴리스TV] 「화평법·화관법」 등 5개 환경관련 법안 9일 국회 본회의 통과 (0) | 2024.01.12 |

| [워터저널] 컬럼비아대 연구팀, “시판 생수에 수십만개의 작은 플라스틱 조각 들어 있다” (1) | 2024.01.12 |

| [폴리스TV] 부산경실련·부산환경공단 노동조합, 수영하수처리장 민자투자사업 중단촉구 (0) | 2024.01.12 |

| [환경경영신문] 2024년도 환경부예산 14조 3,493억원으로 편성-하수처리장 1조 244억,녹색산업 4,080억,탄소중립 547억,자원순환 59억원 (0) | 2024.01.09 |